|

|

|

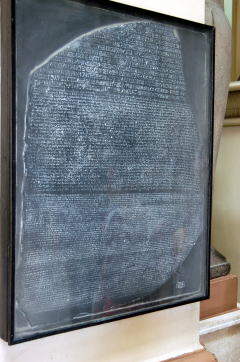

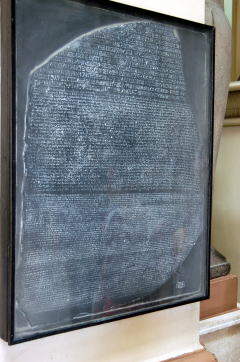

ロゼッタストーン:ヒエログリフの解明に役立ったと言われる有名なロゼッタストーンの模造品です。

(本物は大英博物館に収蔵されています。) |

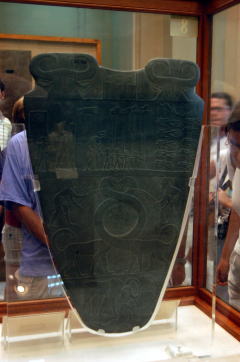

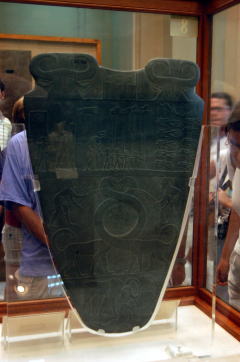

ナルメル王のパレット:神話上の王の祖先であるタカが湿地帯に捕虜をもたらすという下エジプト征服の象徴的な描写。丈夫には2つの聖牛ハトホルの頭の間に宮殿を表す長方形があり、中に王の名前がヒエログリフで記されてます。 |

|

|

|

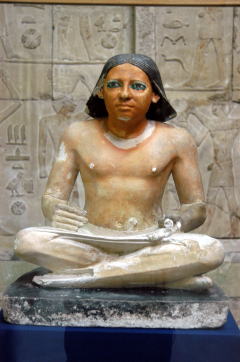

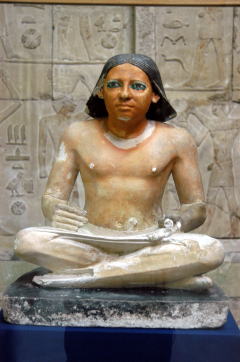

書記像:書記は公務員であり、一般の人々より高い地位にあって、もっとも高貴な職業と考えられていたそうです。

この書記はパピルスの巻物を手にしています。サッカラから発掘されたものです。 |

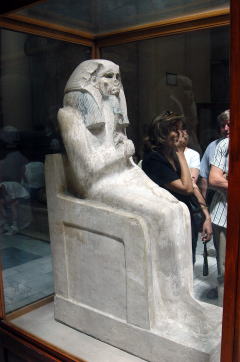

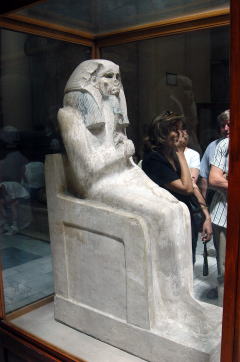

カフラー王の座像:王の頭の後ろにはタカの頭をしたホルス神がとまっています。王の玉座には、上下エジプトの統合の象徴として、パピルスと蓮を組み合わせた図案が刻まれています。 |

王子ラーヘテプとその妻ネフェルトの像:メイデュームのマスタバ墓から発見されたもので、石灰岩でできています。 |

|

|

|

| 村長の像:エジプトでは珍しい木製の像。イチジクの木でできているそうです。村長の像という名で知られていますが、実際は神官であり高級官吏であった人物を表したものだそうです。石英の眼が、銅でできたまぶたにはめ込まれています。 |

クフ王の像:あの大きなピラミッドを造った人物ということで、期待していましたが、残っている像はこれだけで、とても小さく、片手の中に納まる程の大きさしかありません。ちょっと拍子抜けしました。 |

小人のセネブとその家族:古代エジプトでは小人は使用人となることが多かったそうですが、このように高い位につき、王に近いところで働いたり神官を兼ねたりする者もあったそうです。 |

アヌビス厨子

カノピス厨子(内蔵入れ) |

|

|

| アラバスター製のカノピス容器は、凝った彫刻が施され、王の内蔵を保存するのに用いられたそうです。 |

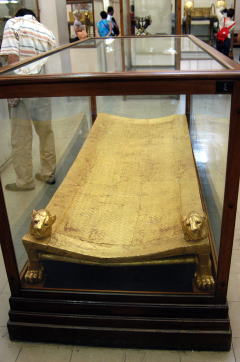

ツタンカーメンの黄金の玉座 |

カノピス厨子を収めた大きな黄金の厨子 |

|

|

|

| ツタンカーメンの等身大鍍金木像 |

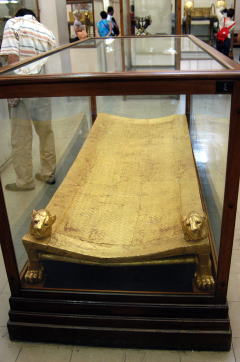

チーターの形をした葬儀用寝台 |

ツタンカーメンのベッド(もちろん副葬品) |

|

|

|

言わずと知れたツタンカーメンの黄金のマスク:ツタンカーメンの肖像をかたどった黄金のマスクは、王のミイラを覆っていたものです。王権の象徴である蛇と禿鷹の紋章のついた頭巾は、ラピスラズリ色の鉛ガラスを流し込んだ黄金製で、眼の部分にも象眼が施されたり、胸飾りには、ラピスラズリ、長石、石英などが見事に施されています。

とにかく美しく、鈍く輝く黄金のマスクは、紀元前1300年以上前からあるとは思えない保存状態のよさです。このマスクをかぶったツタンカーメンのミイラは現在もルクソールの王墓に眠っています。 |

|

|

|

| ミイラが収められていた内側の棺 |

外側の棺には、(左の写真の)内側の棺が収められ、厨子に入って王墓に眠っていました。 |

|

|

|

| 館内の様子 |

ピラミッドのキャップストーン |

正面から撮影してもらいました。 |

|

|

|

|

|

|

赤のピラミッドは,屈折ピラミッドよりも後に作られた緩やかな傾斜の真正ピラミッドです。赤っぽい石が使われているため,この名で呼ばれています。断面が二等辺三角形の真正ピラミッドとしては最古の物として有名で,形の整ったきれいなものでした。角度は屈折ピラミッドの上部と同じで,後に作られた巨大ピラミッドと比べると比較的なだらかです。屈折ピラミッドの経験を生かして,より安定性を重視したとも言われているそうです。

赤のピラミッドは,屈折ピラミッドよりも後に作られた緩やかな傾斜の真正ピラミッドです。赤っぽい石が使われているため,この名で呼ばれています。断面が二等辺三角形の真正ピラミッドとしては最古の物として有名で,形の整ったきれいなものでした。角度は屈折ピラミッドの上部と同じで,後に作られた巨大ピラミッドと比べると比較的なだらかです。屈折ピラミッドの経験を生かして,より安定性を重視したとも言われているそうです。 ダハシュールにあるピラミッドのうち,南にあるのが屈折ピラミッドです。高さが105mのまんなか(下から50mぐらい)のところで角度が変わっているのでそう呼ばれています。下部の傾斜は52度,上部は43度と傾斜がゆくるなっています。この理由には諸説ありmメイドゥームのピラミッドが崩れて失敗したためとか,王の死が近いので工事を急いだからなどと言われています。

ダハシュールにあるピラミッドのうち,南にあるのが屈折ピラミッドです。高さが105mのまんなか(下から50mぐらい)のところで角度が変わっているのでそう呼ばれています。下部の傾斜は52度,上部は43度と傾斜がゆくるなっています。この理由には諸説ありmメイドゥームのピラミッドが崩れて失敗したためとか,王の死が近いので工事を急いだからなどと言われています。

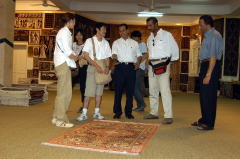

カイロ市内の観光の前に、カイロ郊外の絨毯学校というところに寄りました。小学生ぐらいの年齢の子から10代後半ぐらいの子が、黙々と絨毯を織っていました。作ったものも商品として貴重な現金収入にしつつ、ここで技術を身につけるためにここで学んでいるそうです。専門学校のようなものでしょうか。

カイロ市内の観光の前に、カイロ郊外の絨毯学校というところに寄りました。小学生ぐらいの年齢の子から10代後半ぐらいの子が、黙々と絨毯を織っていました。作ったものも商品として貴重な現金収入にしつつ、ここで技術を身につけるためにここで学んでいるそうです。専門学校のようなものでしょうか。 入念なボディチェックを受け、金属探知器のゲートをくぐって、さあ行くぞと思いきや…。なんとケースに入れたあったデジカメのカード(コンパクトフラッシュ)が手荷物検査で引っかかりました。なんだこれはというのです。不幸にもガイドが近くにおらず、自分だけ。片言の英語で、これはデジタルカメラ用の記録メディアだと説明しましたが、なかなかわかってもらえず苦労しました。実際にカメラに入っているカードを出してみて、これと同じだろ、予備のものだって言ったら、やっとわかってもらえました。何か別のものと勘違いしたのでしょうか。とにかく怪しまれたのが不快でしたが、わかったあとはフレンドリーでした。それだけ厳しいチェックをしていると思うと、不審な者は中にはいないという安心感ももてたりして…。

入念なボディチェックを受け、金属探知器のゲートをくぐって、さあ行くぞと思いきや…。なんとケースに入れたあったデジカメのカード(コンパクトフラッシュ)が手荷物検査で引っかかりました。なんだこれはというのです。不幸にもガイドが近くにおらず、自分だけ。片言の英語で、これはデジタルカメラ用の記録メディアだと説明しましたが、なかなかわかってもらえず苦労しました。実際にカメラに入っているカードを出してみて、これと同じだろ、予備のものだって言ったら、やっとわかってもらえました。何か別のものと勘違いしたのでしょうか。とにかく怪しまれたのが不快でしたが、わかったあとはフレンドリーでした。それだけ厳しいチェックをしていると思うと、不審な者は中にはいないという安心感ももてたりして…。

食事は一応中華ということでしたが、…。

食事は一応中華ということでしたが、…。

このモスクは、イスタンブールにあるモスクを模して作られたもので、巨大なドームと高いミナレット(尖塔)を持っています。他のエジプトのモスクにはない特徴です。

このモスクは、イスタンブールにあるモスクを模して作られたもので、巨大なドームと高いミナレット(尖塔)を持っています。他のエジプトのモスクにはない特徴です。

観光コースになっているせいか、期待していたようなバザールではありませんでしたが、一応に雰囲気のあるお店が並びます。とにかく14世紀末には市ができ、19世紀初めには12の大バザールが一つになったと入れています。大半が土産物屋です。

観光コースになっているせいか、期待していたようなバザールではありませんでしたが、一応に雰囲気のあるお店が並びます。とにかく14世紀末には市ができ、19世紀初めには12の大バザールが一つになったと入れています。大半が土産物屋です。